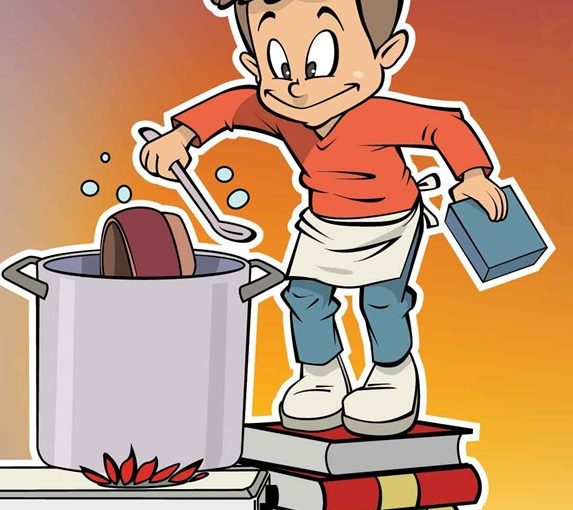

La fantasia delle cuoche italiane ha prodotto nel tempo un elenco spettacolare di modi per indicare le dosi da utilizzare in cucina. Fin da piccolo, nei dialoghi tra mia nonna e mia madre spuntavano termini che nella vita quotidiana avevano per me un senso preciso ma che immerse in un contesto culinario diventavano parole mistiche da iniziati alle arti oscure.

Sentivo dire frasi come “mettine solo un’ombra” oppure “aggiungi un punto di sale”; il “pizzico” poi, mi ha evocato nel tempo altri gesti decisamente estranei alla cucina. La “presa” non aveva nulla a che fare con il tabacco che si usava in campagna all’epoca né alle mani di una partita a carte, mentre la “spruzzata”, lungi dall’evocare immagini rinfrescanti, era riservata sia a liquidi, sia a spezie o sale.

La precisione delle indicazioni in una ricetta riflette il rigore del cuoco. Alla domanda: “quanto ne metto?” la risposta più comune potrebbe essere: “mettine un po’, io vado ad occhio”. Sono cose che infondono sicurezza ad uno che si avvicina per la prima volta all’arte della cucina.

Quanto all’olio, il suo metro per eccellenza è il “filo”: mai saputo quanto abbondante né quanto duri la mescita di “un filo d’olio”.

Inoltre ci sono i termini legati alle misure antropometriche. Mia nonna mi diceva: “un dito” e io da piccolo confrontavo la quantità versata e poi il mio dito di bambino e non capivo bene. Il riso ha la sua misura caratteristica nel “pugno”, mentre per altri cibi secchi e sgranati si parla di “manciata”.

Infine, i termini che si riferiscono alla durata: “attimo”, “momento”, “un poco”. Tutto questo per attenersi alla lingua italiana, perché se si iniziasse a scavare nei vari dialetti non basterebbe lo spazio di questa pagina.

Dimenticavo: esiste un termine che è utilissimo in ogni circostanza, sia per indicare tempi, sia per esprimere delle quantità: “a sentimento”.